Burnout und Demenz: Wenn Muskeln schwinden, verliert auch unser Kopf an Kraft

Daniel Schoon

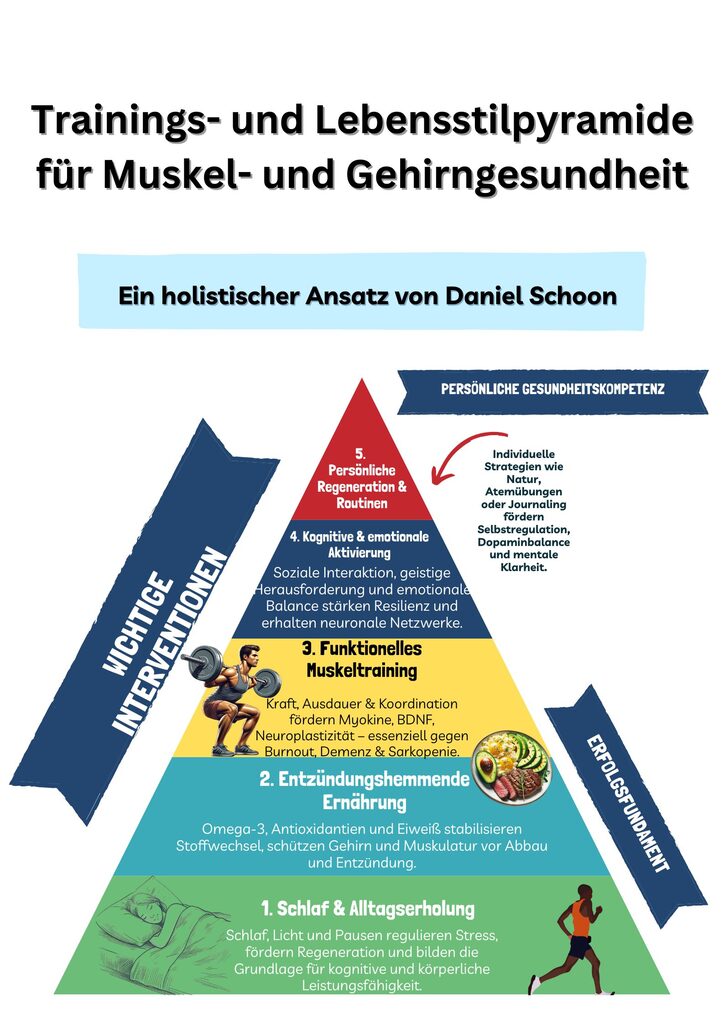

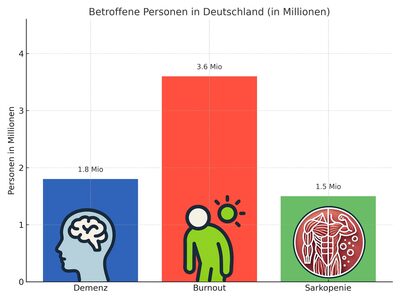

Unsere Welt fordert durch die derzeitige Entwicklung immer mehr geistige Leistung – schnellere Entscheidungen, ständige Erreichbarkeit, Multitasking im Dauerlauf. Doch während der Kopf rund um die Uhr gefordert ist, kommt der Körper oft zu kurz. Und genau hier beginnt das Problem: Muskelabbau wird zur stillen Begleiterscheinung und Krise unserer modernen Lebensweise, mit ungeahnten Folgen [1].

Denn Muskeln sind mehr als nur Kraftspeicher. Sie beeinflussen unsere Hormonlage, bremsen Stressreaktionen und wirken über sogenannte Myokine direkt auf das Gehirn [2]. Wer seine Muskelmasse verliert, verliert damit auch ein Stück Schutz vor Erschöpfung, Überlastung und geistigem Abbau.

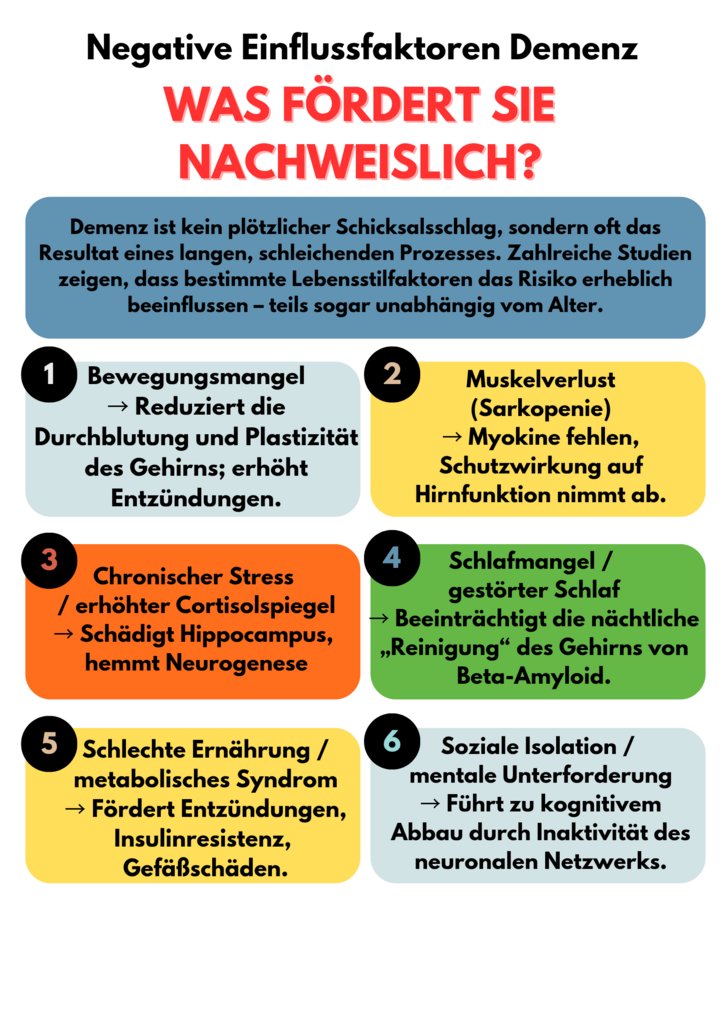

Blickt man hier genauer hin, wird eins klar: Burnout, Demenz und Muskelverlust gehören zusammen. Sie sind keine getrennten Baustellen, sondern Teil eines größeren Konstrukts. Der Körper verliert seine Widerstandskraft auf mentaler wie physischer Ebene. Regeneration fällt schwerer, innere Unruhe nimmt zu, die Belastbarkeit sinkt. Und mit jedem Jahr ohne gezieltes Training und ausgleichende Gegenmaßnahmen steigt das Risiko für stille Entzündungen und kognitive Einbußen [1,2,3,4,6,7].

Gezieltes Muskeltraining ist nicht nur körperliche Vorsorge, sondern kognitive Prävention. Es stärkt nicht nur Muskeln, sondern auch das Nervensystem, schützt vor Erschöpfung und kann ein entscheidender Faktor sein, um dem schleichenden Verlust geistiger Leistungsfähigkeit frühzeitig entgegenzuwirken [3,7,9,10].

Sarkopenie: Ein stiller, aber folgenreicher Prozess

Die Sarkopenie, der natürliche Verlust von Muskelmasse sowie Kraft aufgrund von Alterung, angemerkt nach aktuellem Kenntnisstand eher altersassoziiert zu verstehen, setzt bereits früh und leise und dabei noch oft unbemerkt im Leben ein. Ab dem 25. Lebensjahr verlieren wir jährlich etwa 1 % Muskelmasse, wenn wir unserer Muskulatur keine Anforderungen stellen, diese zu erhalten. Dieser Prozess beschleunigt sich mit zunehmendem Lebensalter [1]. Im voranschreitenden Leben kann dies zu einer erheblichen Einschränkung der Mobilität, einem erhöhten Risiko von Stürzen und schließlich zu Pflegebedürftigkeit führen. Doch die Auswirkungen reichen bei genauerer Betrachtung weiter darüber hinaus, als vielen bekannt ist.

Unser muskuläres System ist nämlich nicht nur für das Gehen, Aufstehen, Heben, Drücken oder Ziehen sowie Treppenlaufen zuständig. Es ist ein multifunktionales Organ, das hormonähnliche Botenstoffe produziert, sogenannte Myokine – sowie u. a. den Zucker- und Fettstoffwechsel mit reguliert und auch eine direkte Verbindung zum Gehirn aufrechterhält [2]. Ein Verlust dieser Funktionen hat Folgen – körperlich wie geistig [9].

Bewegungsarmut, viszerales Fett und stille Entzündungen

Die heutige Lebensweise und technologische Entwicklung begünstigt Bewegungsmangel und einen sesshaften Lebensstil. Wir sitzen viel, arbeiten am Schreibtisch, fahren Auto, bewegen uns im Alltag kaum noch. Gleichzeitig ernähren sich viele Menschen unausgewogen: zu viel Energiegehalt, Zucker, zu viele industrielle Fette, zu wenig Mikronährstoffe.

Das Resultat: eine ungesunde und übermäßige Fettansammlung, vor allem sogenanntes gefährliches Bauchfett (viszerales Fett). Dieses Bauchfett ist metabolisch besonders aktiv, allerdings im negativen Sinn. Es setzt entzündungsfördernde Stoffe frei und begünstigt sogenannte stille, geringgradige Entzündungen („low-grade inflammation“). Dieses Entzündungsgeschehen wiederum gilt als Mitursache für viele u. a. chronische Erkrankungen wie Demenz, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für psychische Erschöpfungssyndrome wie Burnout [6]. Hinzu kommen Bewegungsmangel, falsche Ernährung, zu viel Stress – sie wirken auf denselben biologischen Pfad: stille Entzündung, metabolische Entgleisung, geistige Erschöpfung [6].

Stress und Sitzen: Eine brandgefährliche Kombi

Besonders kritisch wird es, wenn chronischer Stress auf Bewegungsmangel trifft. Eine Situation, die im Berufsalltag unserer Moderne schon zur Normalität geworden ist. Viele Menschen arbeiten überwiegend in sitzender Tätigkeit: im Büro, im Homeoffice, im Außendienst. Die tägliche Bewegung reduziert sich dadurch auf ein Minimum, Pausen werden durch noch mehr Bildschirmzeit ersetzt, Erholung durch ständige Erreichbarkeit zusätzlich untergraben.

Gleichzeitig steigt der Leistungsdruck enorm. Gerade Berufsfelder mit hoher Verantwortung – etwa im Gesundheitswesen, in der Bildung oder im Management – zeigen laut Studien eine überdurchschnittlich hohe Burnout-Prävalenz[13]. Wenn dann auch noch Training, Schlaf und ausgewogene Ernährung vernachlässigt werden, ist die biologische Abwärtsspirale kaum mehr aufzuhalten: Der Stress bleibt hoch, der Cortisolspiegel ebenso, während die Muskulatur abbaut und die Resilienz obendrauf sinkt [2,3,5,7]. Diese Spirale versteht sich wie eine laufende Zeitschaltuhr einer Bombe, bis sie irgendwann zu detonieren droht.

Dabei wäre der Körper genau hier ein möglicher Gegenspieler zum Stress. Schon kurze Bewegungseinheiten im Arbeitsalltag oder alternativ ein Spaziergang in der Mittagspause, 10 Minuten Mobilisation dazu, zwei Einheiten Krafttraining pro Woche und etwas Ausdauertraining, wirken proaktiv gegen physischen wie mentalen Substanzverlust [2,7].

Burnout: Wenn der Körper die Notbremse zieht

Burnout ist weit mehr als ein Erschöpfungssyndrom mentaler Natur. Es ist eine systemische Reaktion des Körpers auf andauernde Stressbelastung mit sehr tiefgreifenden biologischen Veränderungen, die bis in Muskeln, Gehirn und Immunsystem hineinwirken [4,5,6]. Was wir oft als „psychische Krise“ erleben, ist in Wahrheit das sichtbare Ende eines lange hoch überlasteten Systems.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht das Stresshormon Cortisol. Unter kurzfristigem Stress mobilisiert es Energie, dämpft Entzündungen und sorgt für Leistungsfähigkeit. Ein Überlebensmechanismus der Evolution. Doch unter Dauerstress kippt diese Balance. Chronisch erhöhte Cortisolspiegel hemmen die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, stören die Schlafarchitektur, reduzieren die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus und fördern über katabole Signalwege den Muskelabbau [3,4].

Besonders kritisch: Die Muskelsubstanz reagiert sensibel auf Cortisol. Es hemmt die Proteinsynthese, aktiviert den Muskelabbau (vor allem in den schnell kontrahierenden Typ-II-Fasern) und verstärkt entzündliche Prozesse, ein Vorgang, der oft unbemerkt bleibt, sich aber in reduzierter Kraft, chronischer Erschöpfung und funktionellem Leistungsverlust niederschlägt [3].

Dabei ist Muskelmasse mehr als Kraftreserve: Sie beeinflusst über Myokine das Immunsystem, die kognitive Funktion und die emotionale Regulation. Der Verlust an Muskelmasse ist nicht nur physisch spürbar, sondern verstärkt auch psychische Symptome. Ein biologischer Verstärker psychischer Erschöpfung [2]. Ein Teufelskreis aus Stress, Inaktivität und biologischem Verfall entsteht, der durch bloße mentale Strategien oft nicht durchbrochen werden kann. Innovative Stressforschung fordert deshalb ein Umdenken: Burnout muss als psychoneuroimmunologisches Syndrom verstanden werden, das nicht allein durch Gespräche, sondern durch gezielte Regeneration, Schlafoptimierung und vor allem körperliche Aktivierung behandelt werden sollte [6]. Der Aufbau funktioneller Muskelmasse, einst als „Fitness-Add-on“ betrachtet – wird so zu einem zentralen Baustein in der Prävention und Therapie chronischer Erschöpfung [2,7,9,10].

Demenz: Muskelverlust geht oft voraus

Demenz wird häufig als rein neurologische Erkrankung betrachtet – doch diese Sicht ist überholt. Zunehmend belegen Studien, dass der körperliche Zustand insbesondere die Muskelgesundheit eine zentrale Rolle in der Entstehung und im Verlauf neurodegenerativer Erkrankungen spielt [11,12].

Eine aktuelle und umfassende Studie von Wu et al. 2023 zeigt: Personen mit niedriger Muskelkraft, Gehgeschwindigkeit oder Skelettmuskelmasse weisen eine signifikant schlechtere kognitive Leistungsfähigkeit auf und umgekehrt besteht ein bidirektionaler Zusammenhang [11,12]

Diese Erkenntnisse passen zu einer wachsenden Zahl neurobiologischer Studien, die zeigen: Muskeltraining beeinflusst zentrale Hirnfunktionen. Es stimuliert unter anderem die Ausschüttung des „brain-derived neurotrophic factor“ (BDNF), eines wachstumsfördernden Proteins, das eng mit Lernprozessen, Gedächtnisbildung und neuronaler Plastizität verknüpft ist [9].

Darüber hinaus verbessert Krafttraining die zerebrale Durchblutung, moduliert entzündliche Prozesse und unterstützt die strukturelle Anpassungsfähigkeit des Gehirns [10].

Das Prinzip ist klar: Wer seine Muskeln trainiert, aktiviert gleichzeitig das Gehirn. Bewegung wird damit nicht nur zur Therapie nach dem Auftreten erster Symptome, sondern zu einem zentralen Bestandteil effektiver Demenzprävention auf zellulärer Ebene.

Myokine: Die Botenstoffe der Muskeln

Besonders faszinierend ist die Rolle der sogenannten Myokine, hormonähnliche Signalstoffe, die von aktiver Muskulatur produziert werden. Diese Botenstoffe sind nicht nur lokal wirksam, sondern zirkulieren systemisch und beeinflussen verschiedenste Prozesse im Körper:

- entzündungshemmend,

- stoffwechselregulierend und

- neuroprotektiv [2].

Bewegung führt also nicht nur zu sichtbaren Effekten wie Gewichtsreduktion oder Muskelaufbau, sondern auch zu unsichtbaren positiven Veränderungen im Immunsystem, im Gehirn und im Hormonhaushalt [2,9]. BDNF, ein neurotropher Faktor mit myokinähnlicher Wirkung, wird auch bei Muskelaktivität freigesetzt und unterstützt kognitive Funktionen.

Pedersen beschreibt in ihrer Arbeit den Effekt regelmäßiger körperlicher Aktivität als „cross talk“ zwischen Muskel und Gehirn, mit dem Ergebnis einer ganzheitlich verbesserten neuronalen und metabolischen Regulation [2].

Das richtige Training: Was Muskeln, Hirn und Psyche brauchen

Entscheidend ist nicht nur, dass man trainiert, sondern wie. Denn nicht jede Form der Bewegung hat denselben Effekt auf Muskulatur, Gehirn und psychische Stabilität. Besonders wirksam ist ein strukturiertes, vielseitiges Trainingsprogramm, das folgende Komponenten verbindet:

- Krafttraining: Erhalt und Aufbau der Muskulatur

- Ausdauertraining: Verbesserung des Stoffwechsels und Abbau von Stresshormonen

- Koordinationstraining: Stimulation des zentralen Nervensystems und Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit [2,9,10]

Ein solches multimodales Training aktiviert verschiedene neurobiologische Regelkreise. Hier gilt es zu betonen, dass sportliche Belastung sowohl auf muskulärer als auch auf neuronaler Ebene als Stimulus wirkt und Anpassungsprozesse fördert, sowohl im peripheren System als auch im Gehirn selbst [9].

Wer nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf in Form bringen will, profitiert besonders von funktionellen Trainingsformen: Zirkeltraining, komplexe Bewegungsabläufe oder kognitiv fordernde Workouts stimulieren gleichzeitig Kraft, Koordination und mentale Aktivierung. Das Gehirn trainiert mit. Bewegung wird zur Denkstütze.

Ernährung: Entzündungshemmer auf dem Teller

Bewegung allein reicht nicht! Auch die Ernährung spielt eine zentrale Rolle in der Prävention von Muskelverlust, Erschöpfung und geistigem Abbau. Eine gezielte, entzündungshemmende Ernährung kann systemische Entzündungen reduzieren und die Muskel- und Gehirngesundheit nachhaltig stärken.

Worauf es ankommt:

- Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Lein- oder Algenöl: Sie hemmen stille Entzündungen und unterstützen Herz und Hirn [8].

- Antioxidantien aus Beeren, Gemüse oder grünem Tee: Sie neutralisieren freie Radikale und schützen Zellen vor Schädigung.

- Hochwertige Proteine aus Eiern, Hülsenfrüchten oder Milchprodukten: Sie sichern die Muskelerhaltung und Regeneration, gerade bei körperlicher oder mentaler Erschöpfung [1].

Wie Schmiedel (2019) betont, wirken Omega-3-Fettsäuren gleich mehrfach: Sie senken das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, fördern die kognitive Leistung und dämpfen entzündliche Prozesse – exakt die Stellschrauben, die bei Burnout, Demenz und Sarkopenie betroffen sind [8]. Die Wirkung von Omega-3-Fettsäuren ist dosisabhängig und nicht in allen Kontexten eindeutig belegt.

Eine ausgewogene Ernährung sollte daher als therapeutische Maßnahme betrachtet werden – nicht nur zur Leistungssteigerung, sondern auch als Basis für mentale Gesundheit und gesunde Zellalterung.

Fazit: Muskelverlust, Burnout und Demenz: drei Seiten derselben Medaille

Burnout, Demenz und Sarkopenie sind keine isolierten Phänomene. Sie teilen gemeinsame biologische Pfade, verstärken sich gegenseitig und lassen sich durch gezielte Maßnahmen wirksam beeinflussen.

Die gute Nachricht: Muskelmasse lässt sich in jedem Alter verbessern. Schon zweimal wöchentliches Krafttraining, ergänzt durch moderate Ausdauereinheiten und eine entzündungshemmende Ernährung, kann reichen, um den Abwärtstrend massivstens zu verlangsamen, körperlich wie geistig [1,2,9].

Die Forschung zeigt deutlich: Muskeltraining aktiviert das Gehirn, moduliert Stressachsen, fördert neuroplastische Prozesse und dämpft stille Entzündungen [2,7,9,10]. Wer seine Muskeln stärkt, schützt auch seine kognitive Leistungsfähigkeit und seelische Widerstandskraft, präventiv sowie therapeutisch.

Es ist wie ein Spiel auf Zeit. Jede richtige Handlung ist bedeutsam. Bewegung, Ernährung, Schlaf und Regeneration sind unsere stärksten Richtungsweiser und Entscheider über Sieg oder Niederlage. Wir müssen sie als richtigen Zug ausführen, bevor das Spiel gegen uns spielt.

Über den Autor

Daniel Schoon ist seit 15 Jahren als Fitness- und Gesundheitsexperte tätig. Als Fitnessstudioleiter, Autor und Podcasthost vereint seine Arbeit evidenzbasierte Ansätze zur Prävention und Förderung von Gesundheit.

Quellen

- Schoon, D. (2023). Sarkopenie: Die heimtückische Gefahr, die Sie kennen sollten. DBA Online. https://dba-online.de/bedeutung-von-sarkopenie/

- Pedersen, B. K. (2019). Physical activity and muscle–brain crosstalk. Nature Reviews Endocrinology, 15(7), 383–392. https://doi.org/10.1038/s41574-019-0174-x

- Schakman, O., Gilson, H., Kalista, S., & Thissen, J. P. (2009). Mechanisms of muscle atrophy induced by glucocorticoids. Hormone Research in Paediatrics, 72(Suppl 1), 36–41. https://doi.org/10.1159/000229762

- McEwen, B. S., & Morrison, J. H. (2013). The brain on stress: Vulnerability and plasticity of the prefrontal cortex over the life course. Neuron, 79(1), 16–29. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.06.028

- Tsigos, C., & Chrousos, G. P. (2002). Hypothalamic–pituitary–adrenal axis, neuroendocrine factors and stress. Journal of Psychosomatic Research, 53(4), 865–871. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(02)00429-4

- Slavich, G. M., & Irwin, M. R. (2014). From stress to inflammation and major depressive disorder: A social signal transduction theory of depression. Psychological Bulletin, 140(3), 774–815. https://doi.org/10.1037/a0035302

- Sapolsky, R. M. (2022). Why zebras don’t get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping (3rd ed.). Holt Paperbacks.

- Schmiedel, V. (2019). Jung bleiben mit Omega-3-Fettsäuren. Erfahrungsheilkunde, 68(1), 29–33. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0828-6082

- Marques-Aleixo, I., Oliveira, P. J., Moreira, P. I., Magalhães, J., & Ascensão, A. (2019). Physical exercise improves brain health: From muscle-derived neurotrophic factors to cognition. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease, 1865(7), 1306–1325. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2018.12.011

- Stillman, C. M., Cohen, J., Lehman, M. E., & Erickson, K. I. (2016). Mediators of physical activity on neurocognitive function: A review at multiple levels of analysis. Frontiers in Human Neuroscience, 10, 626. https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00626

- Wu, Y., Li, X., Chen, J., & Zhang, D. (2023).The bidirectional associations between sarcopenia-related traits and cognitive performance: A Mendelian randomization and observational study. Scientific Reports, 14, 18416. https://doi.org/10.1038/s41598-024-58416-w

- Chen, X., Cao, M., Liu, M., Liu, S., Zhao, Z., & Chen, H. (2022). Association between sarcopenia and cognitive impairment in the older people: a meta-analysis. European geriatric medicine,13(4), 771–787. https://doi.org/10.1007/s41999-022-00661-1

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016).

Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry.

World Psychiatry, 15(2), 103–111.

https://doi.org/10.1002/wps.20311