Im Krisenmodus: Schmerz, Verspannungen und Muskelbeschwerden

Sabine Nunius

Wenn Beschwerden mehr als eine Ursache haben – und wann Physio- und Psychotherapeuten sinnvoll gemeinsam betreuen können

Sport ist sicherlich gut dazu geeignet, die eigene Gesundheit zu fördern und zu bewahren. Nichtsdestotrotz sind Sportlerinnen und Sportler, genauso wie andere Menschen, nicht vor Verletzungen und Krankheiten gefeit. Besonders frustrierend und unangenehm gestaltet sich die Situation dann, wenn die Verletzung oder Krankheit es erschwert, in gewohntem Maße Sport zu treiben oder wenn sogar schon „normale“ Bewegung schwierig wird. Diese Lage wirkt sich in mehrfacher Hinsicht negativ auf unser Befinden aus. So ist bereits der Zustand als solcher höchst unschön – niemand ist gerne krank, eingeschränkt oder hat gerne Schmerzen. Je länger die Situation andauert, desto intensiver werden darüber hinaus die Sorgen darüber, wie lange es noch so weitergehen wird bzw. wann oder ob überhaupt eine signifikante Besserung eintritt. Sind wir über längere Zeiträume mit einem derartigen Zustand konfrontiert, fühlen wir uns in der Regel nicht nur körperlich schlecht, sondern leiden auch unter gedrückter, niedergeschlagener, gereizter oder angespannter Stimmung. Was diese Empfindungen gerade bei Sportlern zusätzlich verstärkt: Es fehlen ausgleichende positive Erlebnisse und ein Ventil für den angestauten Frust. Denn viele Sportler nutzen die Bewegung nicht zuletzt dafür, Stress abzubauen, den Kopf freizubekommen oder Ärger loszuwerden. Ist dies aufgrund physischer Einschränkungen nicht möglich, fällt ein wichtiges Ventil weg.

Zudem dient der Sport für viele als willkommene Gelegenheit, dem eigenen Körper und Geist etwas Gutes zu tun und dabei gleichzeitig Freunde und Bekannte zu treffen, also die sozialen Kontakte zu pflegen. Neben physischen und mentalen Faktoren hat der Sport somit eine weitere bedeutende Komponente. Dieser dritte Faktor, Rückhalt und ein stabiles Netzwerk, ist vor allem in Krisenzeiten wichtig. Erlaubt es der physische Zustand jedoch nicht, an den gewohnten Aktivitäten teilzunehmen und so unser Sozialleben weiterzuführen, fällt eine wichtige Stütze weg. Damit steigt die psychische Belastung zusätzlich. Dies wirkt sich erneut negativ auf die physische Verfassung aus. Der Körper reagiert mit einer weiteren Verschlimmerung der Symptome – was wiederum das psychische Ungleichgewicht verstärkt. So entsteht schrittweise eine Negativspirale, bei der die beiden Bereiche, Psyche und Physis, sich gegenseitig beeinflussen. Das trägt dazu bei, dass die Lage sich in unserer Wahrnehmung und in unserem Empfinden immer negativer gestaltet.

Ab einem gewissen Punkt müssen daher stets beide Ebenen einbezogen werden, die physische wie die psychische, wenn nachhaltige Linderung erzielt werden soll. Dabei empfiehlt es sich beispielsweise, die physiotherapeutische Betreuung durch eine mentale Komponente zu ergänzen. In der Forschung geht man inzwischen davon aus, dass solche multimodalen Ansätze in der Behandlung am zielführendsten sind. Flächendeckend kommen sie in der Praxis allerdings noch nicht zur Anwendung. Das hat verschiedene Gründe. So fehlen beispielsweise nach wie vor die Kapazitäten, um eine derartige umfassende Betreuung in der Breite anbieten zu können. Zudem besteht bei vielen Sportlern weiterhin große Skepsis gegenüber jeglicher Form von Psychotherapie und entsprechende Angebote werden abgelehnt, obwohl sie unter Umständen eine effektive Ergänzung zu bisherigen Therapieprogrammen darstellen könnten – Stichwort „ich spinne doch nicht“. Das ist insofern bedauerlich, als Psycho- und Physiotherapeuten insbesondere bei Schmerzsymptomatiken oft ideal zusammenarbeiten könnten. Denn hier spielen so gut wie immer physische wie psychische Aspekte zusammen, zumindest dann, wenn die Beschwerden länger andauern. Im Folgenden soll anhand einiger ausgewählter Beispiele aufgezeigt werden, warum sich ein interdisziplinäres Vorgehen lohnt und wie insbesondere Sportler davon profitieren können.

Schmerzen – Belastung für Körper und Psyche

Vermutlich gehören Schmerzen zu einer der häufigsten Ursachen, weshalb Sportler (zeitweise) ihr Training aufgeben müssen. Sicherlich hat so gut wie jeder diese Erfahrung schon einmal gemacht. Die Ursachen können dabei vollkommen verschieden sein. So ist es möglich, dass Schmerzen aus einer akuten Verletzung resultieren, wie etwa einem Bruch, Bänder- oder Sehnenriss. Ebenso können sie das Symptom einer Krankheit sein und anzeigen, dass ein Organ geschädigt wurde. In diesen Fällen ist die Zuordnung sehr eindeutig: Der Schmerz wird von einer verletzten oder beeinträchtigten Struktur hervorgerufen. Parallel dazu existieren jedoch auch Schmerzerkrankungen, bei denen die Ursache unklar ist oder bei denen der Schmerz selbst die Erkrankung darstellt. Je nach Auslöser muss die Therapie entsprechend angepasst werden. Das ist in der Theorie sehr leicht nachvollziehbar. In der Praxis gestaltet sich die Umsetzung jedoch vielfach zu einer echten Herausforderung und führt unter Umständen zu einer wahrhaftigen Odyssee mit zahlreichen Besuchen bei verschiedenen Ärzten und Therapeuten.

Grundsätzlich ist diese Problematik bei allen Menschen gleich, unabhängig davon, ob sie Sport treiben oder nicht. Schmerz ist generell ein großes Thema und viele Menschen leiden, teils sogar chronisch, darunter. Allerdings sind die Ursachen und Erscheinungsformen von Schmerzen so vielschichtig, dass es nicht die eine Standardbehandlung gegen Schmerz gibt, sondern die Therapie jeweils individuell angepasst werden muss. Wie komplex das Thema Schmerz ist, zeigt sich bereits, wenn wir versuchen, eine passende Definition zu finden. Wie sich Schmerz anfühlt und wie unangenehm er ist, weiß jeder. Trotzdem lässt sich das Phänomen nur schwer in Worte fassen, vor allem dann, wenn wir eine allgemeingültige Definition aufstellen möchten. Soll diese wirklich alle Formen von Schmerz erfassen, muss sie zwangsläufig sehr allgemein bleiben. Die IASP (International Association for the Study of Pain) beschreibt den Schmerz daher als ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Trotz ihrer Vagheit lassen sich aus dieser Definition einige wichtige Charakteristika ableiten. So handelt es sich beim Schmerz immer um eine Wahrnehmung, die unangenehm ist. Zudem ist sie – und bereits hier wird es komplizierter – stets mit einer strukturellen Schädigung verbunden oder wird als solche beschrieben. Besonders der zweite Teil dieses Satzes ist an dieser Stelle wichtig, weil er einen Hinweis darauf gibt, dass nicht immer eine tatsächliche Schädigung vorliegen muss. Diese Tatsache kann die Ursachenforschung stark erschweren! Denn die allermeisten Menschen denken bei Schmerz zunächst an eine Verletzung oder an ein geschädigtes Organ und versuchen, diesen Auslöser zu identifizieren. Gibt es einen solchen Auslöser in einer konkret greifbaren Form aber gar nicht, läuft die Suche danach zwangsläufig ins Leere. Dass dieser Zustand für die Betroffenen mit einer großen psychischen Belastung einhergeht, liegt auf der Hand.

Allerdings ist das nur eine mögliche Ausprägung. Betrachtet man die aktuellen Statistiken, sind aktuell zahlreiche Menschen in irgendeiner Form von Schmerz betroffen: „Schmerzen sind in Deutschland das Gesundheitsproblem Nummer 1, wie Daten der Statista Consumer Insights zeigen. 61 Prozent der hierfür Befragten gaben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten Rücken-, Kopf- oder andere Schmerzen hatten.“[1] Gerade die an erster Stelle genannten Rückenschmerzen sind derzeit die absoluten Spitzenreiter. Glaubt man aktuellen Erhebungen, haben oder hatten fast 40 % aller Deutschen in den letzten Wochen Rückenschmerzen.[2] Bemerkenswerterweise überwiegen dabei die sogenannten unspezifischen Rückenschmerzen. Dr. Hartmut Bork erklärt diesen Umstand folgendermaßen: „Die Prävalenz nicht spezifischer Rückenschmerzen wird dabei auf ca. 80 % geschätzt. Nicht spezifische Rückenschmerzen lassen in der Regel keine eindeutigen Hinweise auf eine spezifische Ursache wie z. B. einen Bandscheibenvorfall mit radikulärer Symptomatik, eine Spinalkanalstenose, Infektion, Spondylolisthesis, Fraktur bzw. einen Tumor oder entzündlichen Kreuzschmerz etc. erkennen. Die Abgrenzung zwischen nicht spezifischen und spezifischen Kreuzschmerzen ist in der Praxis aber nicht immer leicht, zumal sich Symptome mitunter ähneln können und für viele spezifische Kreuzschmerzformen keine klaren diagnostischen Kriterien existieren. Gerade bei den häufigen funktionellen Ursachen muskulärer Genese reicht die Trennschärfe differenzialdiagnostischer Maßnahmen für eine eindeutige Diagnose oftmals nicht aus.“[3] Hinzu kommt, dass insbesondere bei älteren Menschen zahlreiche Strukturveränderungen vorliegen, das heißt, es zeigt sich beispielsweise in einem Röntgenbild oder einer anderen Aufnahme eine Schädigung, Abnutzung oder Veränderung. Dabei ist jedoch mitunter unklar, ob diese Veränderung tatsächlich für die Schmerzen verantwortlich ist und wenn ja, in welchem Maße.[4]

Exakt diese Problematik macht die Diagnostik schwierig und stellt Behandler wie Betroffene vor Herausforderungen. Bei Sportlern kommen darüber hinaus zusätzliche Schwierigkeiten und Stressfaktoren hinzu. So steht der Athlet beispielsweise vor der Situation, dass er sich eigentlich bewegen möchte, das aufgrund des Schmerzes allerdings nicht kann. Das hat zur Folge, dass ein Sportler von den Einschränkungen unter Umständen deutlich früher und stärker genervt ist als weniger aktive Menschen. Ein Beispiel: Ein schmerzender Fuß ist für jeden störend. Schmerzt dieser nur unter Belastung, können sich Nicht-Sportler allerdings manchmal besser mit dieser Situation arrangieren und es vielleicht sogar als kleine Auszeit genießen, ihre Freizeit überwiegend sitzend und eher „chillig“ zu verbringen. Viele Sportler werden dagegen schon nach kurzer Zeit kribbelig und können passiven Aktivitäten wie Filmschauen oder Lesen nur wenig abgewinnen.

Dieser Zustand setzt sich fort und verschärft sich, wenn die Diagnostik lange andauert. Leider ist das bei Schmerzthematiken häufig der Fall und es bedarf oft diverser Arzttermine und Untersuchungen, vielfach mit langen Wartezeiten zwischen den einzelnen Terminen. Der Sportler befindet sich währenddessen in einem Zustand der Unsicherheit sowie, mit steigender Dauer, der Unzufriedenheit. Denn solange nicht geklärt ist, woher die Schmerzen rühren, ist keine zielgerichtete Therapie möglich. Zudem ist es schwer, ein alternatives Trainingsprogramm zu erstellen, da noch keine ausreichenden Informationen darüber vorliegen, was vermieden werden sollte bzw. was an Bewegung sicher möglich ist. Die Angst, noch mehr kaputt zu machen, verstärkt dabei das durch die Schmerzen ohnehin vorhandene Schonverhalten. Diese Schonung hat in einem gewissen Rahmen durchaus ihre Berechtigung oder ist sogar ausgesprochen sinnvoll. Allerdings hat sie eine große Kehrseite: Denn gar keine Belastung tut dem Körper ebenso wenig gut wie ein Übermaß an Belastung. Vor allem dann, wenn die Umstellung sehr abrupt erfolgt, der Sportler also erst höchst aktiv war und anschließend plötzlich komplett ausgebremst ist, sind Folgeprobleme wie Verspannungen und Kreislaufschwierigkeiten eine häufige Konsequenz. Wie diese sich auf die psychische Verfassung auswirken, dürfte offensichtlich sein. Es wäre somit bereits an dieser Stelle wünschenswert, dass ein Sportler umfassender betreut und beispielsweise auch dazu beraten wird, welche „Risiken“ er eingehen kann bzw. an welcher Stelle er möglicherweise gerade zu übervorsichtig agiert. In diesem Stadium ist es selbst für erfahrene Athleten von Nutzen, Unterstützung bei der Gestaltung eines Übergangstrainingsplans zu bekommen und beispielsweise gemeinsam zu eruieren, welche Alternativen bestehen, um Kraft, Ausdauer und Flexibilität weitmöglich zu bewahren. Ungünstigerweise gestaltet sich eine solche umfassende Beratung sehr zeitintensiv und übersteigt damit die Ressourcen dessen, was in der standardmäßigen Versorgung geleistet werden kann. Die Folge: Frustration und Verunsicherungen bei den Betroffenen, was weder dem Körper noch der Psyche zuträglich ist.

Eine mehrdimensionale Betreuung ist bzw. wäre auch dann sehr wichtig, wenn die Diagnosestellung erfolgt ist und (weitestgehende) Klarheit darüber besteht, woher die Schmerzen stammen. Das gilt für beide Fälle, also spezifische wie unspezifische Schmerzen. Rühren die Beschwerden von einer ernsthaften Strukturschädigung wie einem schweren Bandscheibenvorfall her, ist diese Information für viele Sportler zunächst ein Schock. Besonders stark ist dieser, wenn fraglich ist, ob die bisherige Sportart überhaupt wieder ausgeübt werden kann und in welchem Maß die momentanen Einschränkungen reversibel sind. Schlimmstenfalls besteht nun die Notwendigkeit, mit dem Wissen zurecht zu kommen, dass bestimmte Aktivitäten nie wieder in gewohntem Umfang möglich sein werden oder dass eine dauerhafte Schädigung vorliegt, die künftig das Training erschwert oder beeinträchtigt. Das ist eine Information, die erst verarbeitet werden muss – das ist mit Unterstützung in der Regel leichter.

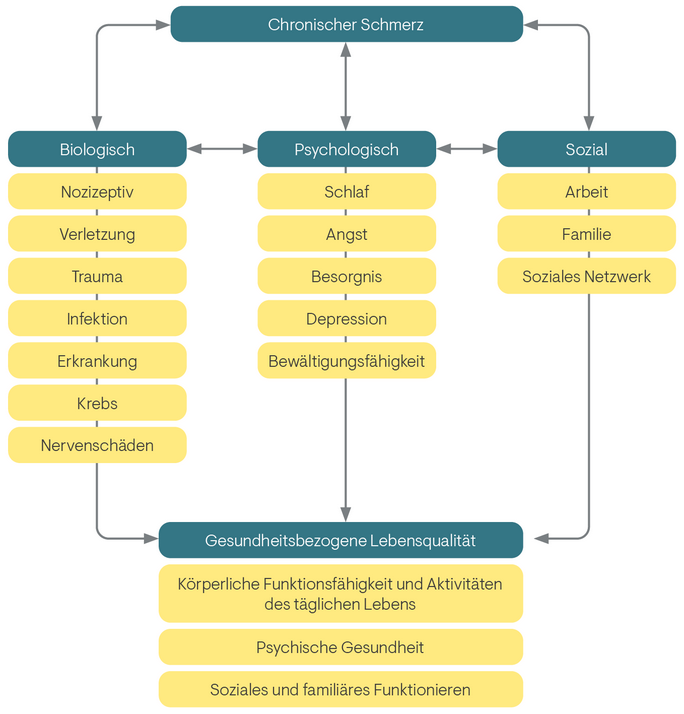

Etwas anders gestaltet sich die Lage bei unspezifischen Schmerzen. Trotzdem ist auch hier Unterstützung wichtig. So muss bei unspezifischen Schmerzen zunächst ein Weg gefunden werden, mit der Erkenntnis umzugehen, dass der eine Grund für die Beschwerden offensichtlich nicht existiert. Vor allem dann, wenn die Betroffenen einen regelrechten Ärzte-Marathon hinter sich haben, fällt es schwer, dieses (Nicht-)Ergebnis zu akzeptieren. Denn es stellt sich möglicherweise der Eindruck ein, man hätte sich bei diesem Resultat sämtliche Termine und Untersuchungen ebenso gut ersparen können. Gleichzeitig schwingt bei vielen die Angst mit, dass vielleicht doch etwas übersehen wurde. Unter Umständen bleiben darüber hinaus Restzweifel, ob das Resultat „unspezifisch“ zu akzeptieren ist oder ob die Diagnostik nicht vielleicht doch weitergetrieben werden sollte, um vielleicht trotzdem auf irgendeinen bislang übersehenen Auslöser zu stoßen. Im Umgang mit diesen Fragestellungen ist ein mehrdimensionaler Ansatz, der neben körperlichen auch mentale und soziale Aspekte einbezieht, von enormer Bedeutung. Ein derartiges Setting ermöglicht zudem die Vermittlung von Erklärungsmodellen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Schmerz. Solche Modelle illustrieren nicht zuletzt, dass Schmerzen mehr als einen Auslöser haben und von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden. Eines der Standardmodelle in diesem Kontext ist das sogenannte „bio-psycho-soziale Schmerzmodell“[5], das vor allem bei chronischen Schmerzen zum Einsatz kommt. Es bildet auf leicht nachvollziehbare Weise ab, wie viele Bereiche des Lebens nach einer gewissen Zeit vom Schmerz betroffen sind. Damit bietet es eine Erklärung, warum Schmerz in so hohem Maße belastet und uns nicht nur körperlich, sondern auch in psychischer Hinsicht und in unserer sozialen Interaktion einschränkt:

Quelle Abb.: https://www.swisspaincare.ch/de-ch/wissen-erweitern/schmerz –> bitte dieses Modell oder vergleichbare Abbildung

Das bio-psycho-soziale Modell ist bei jeder Form von länger anhaltendem Schmerz hilfreich und für alle Menschen, inner- wie außerhalb des Sportbereichs, relevant. Darüber hinaus demonstriert es, dass ein Ansatz, der darauf abzielt, einen Umgang mit der Situation zu finden, immer alle Dimensionen in den Blick nehmen muss. Dazu gehört nicht zuletzt die Frage, wie Bewegung künftig stattfinden kann und soll. Diese Frage ist alles andere als trivial. Spätestens dann, wenn es um gezieltes Training und sportliche Belastung geht, sind wir nämlich mit folgendem Dilemma konfrontiert: „Schmerz und Sport stehen in einer doppelten Beziehung zueinander: Durch sportliche Aktivitäten kann Schmerz induziert oder verstärkt werden, Sport kann jedoch auch Schmerz reduzieren.“ [6] Diesem Paradox begegnen Menschen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen. So finden sich auf der einen Seite diejenigen Schmerzpatienten, bei denen das Wissen, dass Bewegung die Beschwerden lindern und die subjektive Lebensqualität erhöhen könnte, nicht ausreicht, um sich zu angemessener körperlicher Aktivität zu motivieren. Auf der anderen Seite stehen die (ambitionierten) Sportler, die jegliche Trainings- und Leistungsunterbrechung vermeiden möchten, egal ob eine Verletzung, Überlastung oder Erkrankung vorliegt. Die mangelnde Bereitschaft zu Pausen wird dadurch befeuert, dass der Wettkampfbetrieb heute deutlich enger getaktet ist als früher und kaum mehr Gelegenheiten für längere Pausen- und Regenerationsphasen bietet. Das erhöht den Druck auf Athleten wie auf Behandler.

In der Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Sportler ergibt sich deshalb eine beständige Gratwanderung. In diesem Kontext stellt sich auch die Frage, wie viel Schmerz ausgehalten werden soll oder muss. Sicherlich ist Schmerzfreiheit der Idealzustand. Was aber tun, wenn chronische Schmerzen vorliegen und die Bewegung somit stets mit einem gewissen Maß an Schmerz einhergeht? Hier braucht es viel Fingerspitzengefühl, fundierte Expertise und eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei ist es wichtig, dass die Behandler über einen entsprechenden (Sport-)Background verfügen und beispielsweise wissen, dass ab einem bestimmten Leistungslevel Schmerzen im Training bis zu einem gewissen Grad normal sind und notwendigerweise toleriert werden müssen, wie der Münchener Sport- und Bewegungstherapeut und Sportosteopath Jörg Mayer erklärt: »Um einen anpassungsrelevanten Trainingsreiz zu setzen, sind z. B. im Krafttraining mit fortschreitender Belastung ansteigende Muskelschmerzen häufig sogar wünschenswert, auch weil sie wertvolles Feedback liefern. Plötzliche oder einschießende Schmerzen aus akuter Verletzung heraus sollten aber einen sofortigen Abbruch der Bewegung nach sich ziehen. Schmerzen während oder nach dem Training an Patellaspitze, Schambein oder anderen typischen Prädilektionsstellen weisen häufig auf eine drohende strukturelle Überlastung hin. Hier muss jeweils sofort reagiert werden!«[7] In der Therapie gilt es somit unter anderem, gemeinsam herauszuarbeiten, welche Art von Schmerz wann auftritt und wie jeweils darauf zu reagieren ist.

Für die Behandelnden gestaltet sich das Aussprechen von Empfehlungen insofern kompliziert, als unterschiedliche Handreichungen zum Verhalten bei anhaltenden bzw. chronischen Schmerzen vorliegen. So heißt es in einschlägigen Publikationen einerseits: „Es besteht Evidenz, dass bei Menschen mit chronischen muskuloskelettalen Schmerzen das Trainieren über der Schmerzgrenze analgesierender wirkt als das Üben im schmerzfreien Bereich. Um den Patienten ihre Angst vor den Bewegungsschmerzen zu nehmen, sollten Physiotherapeuten gezielt Aufklärungsarbeit leisten und „Sicherheitshinweise“ einsetzen.“[8] Anderseits findet sich jedoch ebenso folgende Ansicht: „Bei der Frage, wie weit ein Sportler bei Training oder Rehabilitation in den Schmerz hinein üben sollte bzw. darf, scheiden sich noch immer die Geister. Dr. Fleckenstein betont, dass Schmerz, zumindest in der Rehabilitation, unter schmerztherapeutischen Aspekten niemals sicher ist, weil die Gefahr einer Chronifizierung steigt, sobald man dem Reiz länger ausgesetzt ist. »Eigentlich wäre es deshalb ideal, ein Rehabilitationstraining grundsätzlich im schmerzfreien Bereich zu gestalten […]<<.“[9]

Das etwas ernüchternde Fazit an dieser Stelle lautet daher: Bewegung ist – auch und mitunter gerade bei Schmerzen – notwendig und wirkt sich potenziell positiv auf die Lebensqualität aus. Wie genau die Umsetzung aussieht, muss dagegen individuell erarbeitet und entschieden werden.

Bei der Erstellung eines solchen Trainings- und Therapieplans ist ein Sportler, sofern er nicht selbst über sehr spezielle Expertise verfügt, auf externe Hilfe angewiesen. Angesichts der Komplexität der Situation erfolgt diese, wie inzwischen schon mehrfach angesprochen, idealerweise durch ein Team von Experten mit unterschiedlichen Hintergründen, so dass im Sinne eines multimodalen Ansatzes die verschiedenen Ebenen abgedeckt werden können.

Verspannungen – wenn nicht Bewegung, sondern Stress und psychische Belastung die Ursache sind

Das zweite Beispielthema, Verspannungen und daraus resultierende Beschwerden, ist eng mit dem ersten Punkt, Schmerz, verzahnt. Denn mittel- bis langfristig führen Verspannungen zu Schmerz sowie zu diversen Folgeproblemen, die sich, sofern sie länger anhalten, auf Körper und Psyche auswirken. Erneut ist die grundsätzliche Problematik für Sportler wie für Nicht-Sportler gleich. Dauerverspannungen, egal in welchem Körperbereich, sind für jeden Menschen unangenehm! Und in jedem Fall gilt es zunächst herauszufinden, was die Verspannungen auslöst und welche Muskelgruppen sie umfassen. Dabei ist es häufig so, dass Verspannungen in entferntere Körperregionen ausstrahlen und die tatsächliche Ursache des Schmerzes folglich nicht zwangsläufig an der Stelle liegt, an der die Beschwerden am stärksten spürbar sind.

Geht es darum, herauszufinden, was die Verspannungen auslöst, wird in der Regel zunächst das Bewegungsverhalten in den Blick genommen. Ein für Sportler sehr naheliegender Grund für muskuläre Beschwerden sind Fehlbelastungen oder temporäre Überlastungen beim Training. Diese Art von Verspannung kennt sicherlich jeder, der es schon einmal beim Krafttraining etwas übertrieben hat oder beim Einüben einer Technik mehrfach ungewohnte Bewegungsabläufe absolviert und dabei andere Muskelgruppen als sonst beansprucht hat. Dass der Körper auf solche Belastungen mit Muskelkater oder Verspannungen reagiert, ist vollkommen normal. Ebenso sind Verspannungen normal, wenn wir beispielsweise auf Dienstreise sind, dabei gezwungenermaßen mehrere Stunden im Sitzen verbringen und unser Bewegungspensum, überspitzt gesagt, den Gang von der Tiefgarage zum Konferenzraum nicht überschreitet. An solchen Tagen erwarten wir fast schon, dass sich am Abend die Nackenmuskulatur oder der untere Rücken mit Verspannungen meldet. Allerdings gibt es umgekehrt genauso Fälle, in denen sich der Auslöser einer Verspannung weniger leicht identifizieren lässt, sich also kein Bewegungsablauf und keine Haltung finden lassen, die die auftretenden Probleme erklären. Kompliziert wird es auch dann, wenn die Verspannungen trotz Physiotherapie regelmäßig wiederkehren und es somit auf eine wiederholte Symptombehandlung hinausläuft.

Liegt eine solche Situation vor, ist es notwendig die Perspektive zu erweitern und mögliche auslösende Faktoren in den Blick zu nehmen, die über den rein physischen Bereich hinausgehen. Denn neben körperlichen Belastungen kann auch Stress zu Muskelverspannungen führen – das übrigens sogar in vollkommener Bewegungslosigkeit. Häufig merken wir selbst überhaupt nicht, wie stark unsere Muskulatur in diesen Momenten arbeitet! Den dahinterstehenden Mechanismus erklärt Daniel Kučera, Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Helios Fachkliniken Hildburghausen, wie folgt: „Sobald ein Mensch Stress empfindet, sendet das Gehirn Informationen an die Muskulatur und diese spannt sich an. Bleibt die Stresssituation länger bestehen, bleibt auch die muskuläre Anspannung bestehen. Stressbedingte Dauerverspannungen der Rücken-, Schulter- oder Nackenmuskulatur sind die Folge.“[10]

Diese Art von Verspannungen können sich als höchst hartnäckig erweisen. Dazu tragen maßgeblich folgende zwei Faktoren bei:

- Stressbedingte muskuläre Anspannung hält häufig über lange Zeiträume an. Anders als beim gezielten Training, bei dem eine bewusste Belastung über einen begrenzten Zeitraum stattfindet, wird bei Dauerstress ein erhöhter Grundtonus zum Dauerbegleiter. Dies ist insofern problematisch, als die Verspannung irgendwann nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Stattdessen akzeptiert der Körper den angespannten bzw. verspannten Zustand als neue Normalität. Den Betroffenen fällt es daher schwer, selbständig Gegenmaßnahmen zu ergreifen, da sie unter Umständen selbst gar nicht mehr spüren, wie verspannt ihre Muskulatur eigentlich ist.

- Stressbedingte Verspannungen verlaufen unbewusst. Das ist beim Training, zumindest bei der Aktivierung von Muskeln, anders: Hier beanspruchen wir bestimmte Muskelgruppen gezielt und willentlich. Anspannung mit psychischen Auslösern verläuft dagegen subtiler. Wir stellen beispielsweise erst dann fest, dass wir schon seit geraumer Zeit die Zähne aufeinander pressen, wenn der Kiefer zu schmerzen beginnt. Ebenso ist es möglich, dass wir z. B. bei einem unangenehmen Gespräch permanent die Schultern leicht nach oben ziehen oder die Bauchmuskulatur anspannen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Es ist deutlich schwieriger, dieser Art von Verspannung entgegenzuwirken, da zunächst ein Bewusstsein dafür entwickelt werden muss, in welcher Situation wir mit welchen Bewegungsmustern reagieren und welche Art von Verspannungen diese auslösen. Häufig bedarf es bei der Ursachenforschung und anschließenden Auflösung dieser Muster anfangs Unterstützung von außen, um ein generelles Gefühl für die eigenen Angewohnheiten zu entwickeln. Viele dieser Gewohnheiten haben sich über die Jahre so eingeschliffen, dass wir sie bei uns selbst nicht mehr wahrnehmen. Dann braucht es jemanden, der von außen den Blick darauf lenkt. Mit zunehmender Übung differenziert sich die eigene Wahrnehmung wieder aus und wir merken schrittweise selbst, wann wir in automatisierte Bewegungsmuster verfallen. Je präziser und feiner diese Selbstwahrnehmung ist, desto leichter fällt es, selbständig aktiv zu werden und einerseits vorbeugend einzugreifen, andererseits vorhandene Spannung abzubauen.

Welche weiteren Aspekte spielen bei Verspannungen eine Rolle? Betrachtet man den wissenschaftlichen Diskurs, wird man seit einiger Zeit beim Thema muskulärer Schmerz fast zwangsläufig mit einer weiteren Struktur konfrontiert: den Faszien. Der Grund dafür: Es liegen erste Hinweise vor, dass neben den Muskeln auch unsere Faszien – also unser Bindegewebe – sehr stark auf psychische Belastungen wie Stress reagieren. Auf Basis dieser Beobachtung wurde die These aufgestellt, dass die Faszien sich unter Stress zusammenziehen. Unter Dauerstress können sie offensichtlich sogar verhärten bzw. verfilzen. Ist es einmal so weit gekommen, ist die Beweglichkeit eingeschränkt und es können Schmerzen entstehen, die „muskelnah“ sind, aber nicht direkt vom Muskel herrühren.

Exakt diese Art von Schmerz stellt die Betroffenen anfangs häufig vor Rätsel, da der Schmerz beispielsweise nicht auf eine intensive sportliche Belastung zurückzuführen ist. Dennoch empfinden die Betroffenen etwas, das einem Muskelkater ähnelt und von einschlägigen Autoren manchmal als „Faszienkater“ bezeichnet wird. Diese Erkenntnisse sind noch vergleichsweise neu und es bedarf weitergehender Forschung, um die Zusammenhänge in ihrer Gesamtheit zu verstehen, wie eine Veröffentlichung von Robert Schleip und Katja Bartsch aus dem Jahr 2023 andeutet: „Sowohl im Tier- als auch Menschenversuch wurde gezeigt, wie emotionaler Stress sich auf myofasziale Eigenschaften auswirkt. Erst in den letzten Jahren wendet sich die Forschung hierbei gezielt den zahlreichen sympathischen Nervenendigungen in den Faszien zu. Es wird vermutet, dass diese Nervenendigungen nicht nur die Mikrozirkulation regulieren, sondern auch mit dem Immunsystem interagieren. Fasziale Fibroblasten wirken als notwendige Teamplayer im Zusammenspiel zwischen Emotionen, Vegetativum, Immunsystem, Entzündungsreaktion und dem enterischen sowie faszialen Mikrobiom.“[11]

Die auftretenden Symptome und Empfindungen werden möglicherweise zusätzlich dadurch verstärkt, dass Faszien schmerzsensibler sind als Muskeln, wie erste Untersuchungen nahelegen. Diese Annahme könnte erklären, warum Menschen unter starker psychischer Anspannung ihre Schmerzen scheinbar übermäßig stark wahrnehmen oder bereits auf sehr geringe Reize mit Schmerz reagieren.

Die Faszien bietet darüber hinaus eine mögliche Erklärung, warum Schmerzpunkt und Schmerzursache nicht immer deckungsgleich sind, sondern erstaunlich weit voneinander entfernt liegen können: Dadurch, dass die Muskeln von Kopf bis Fuß durch das fasziale Bindegewebe miteinander verbunden sind, ist es theoretisch möglich, dass eine Problematik im Körper an einer anderen, weit entfernten Stelle nach Wochen Beschwerden bereiten kann[12], wie Jan Wilke von der Universität Bayreuth erklärt. Es liegt auf der Hand, zu welchen Problemen diese Tatsache in der Praxis führt. Betrachtet man die üblichen Kontaktzeiten zwischen Patienten und Behandlern in einem Standardsetting, bleibt in den meisten Fällen schlichtweg zu wenig Zeit, um sich auf eine langwierige Ursachenforschung zu begeben und im Detail zu explorieren, welche Faktoren zur Schmerzentstehung beitragen bzw. diesen aufrechterhalten.

Zumindest initial findet deshalb häufig eine symptomatische Behandlung statt und es erfolgt eine ausschließliche Konzentration auf das schmerzende Körperareal. Dieses Vorgehen führt unter Umständen allerdings dazu, dass die Betroffenen über lange Zeiträume in Behandlung sind, dabei aber keine Maßnahme wirklich anschlägt oder dauerhaft Linderung bringt – für alle Beteiligten eine frustrierende Situation! Leider existieren häufig nicht die Kapazitäten, um in solchen Situationen einen ganzheitlichen Ansatz zu ermöglichen. Vielfach müssen diese Angebote deshalb selbst organisiert werden, etwa durch das eigenständige Kontaktieren verschiedener Experten und die Zusammenstellung eines persönlichen Teams an Betreuern mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dieser Schritt ist mit Aufwand und Kosten verbunden. Allerdings kann er sich bei länger anhaltenden Problematiken letztendlich sehr stark auszahlen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Ursachen nicht auf der Hand liegen: Zumeist hat diese Art von Problemen eine multifaktorielle Genese – die in der Lösung ebenso multidimensional angegangen werden muss.

Es rentiert sich deshalb, einen solchen mehrdimensionalen Weg vergleichsweise früh einzuschlagen. Denn ab einem bestimmten Punkt sind, unabhängig von der Ausgangssituation, so gut wie immer Psyche und Physis betroffen, schon allein deshalb, weil anhaltende Schmerzen und Bewegungseinschränkungen eine höchst unangenehme, teilweise schier unerträgliche Situation darstellen. Ein rechtzeitiges Gegensteuern ermöglicht es, diese Entwicklung abzuschwächen oder komplett zu verhindern. Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass eine kombinierte Behandlung oft zu Ergebnissen mit überraschend guter Wirkung kommt. Diese Resultate legen nahe, dass Psyche und Physis noch stärker verzahnt sind als bislang angenommen. Hierfür lediglich ein kurzes Beispiel: Es ließ sich unter anderem in einer Studie nachweisen, dass die Faszien bei depressiven Personen steifer und weniger elastisch sind als bei nicht-depressiven Personen. Außerdem zeigte sich, dass sich eine kurze Faszien-Behandlung bei depressiven Menschen günstig auf die Stimmung und Gedächtnisprozesse auswirkt.[13] Derartige Zusammenhänge könnten künftig noch viel stärker ins Blickfeld rücken. Aus offensichtlichen Gründen kann eine derartige umfassende Behandlung jedoch nur durch ein Expertenteam oder durch Therapeuten mit Mehrfachqualifikation durchgeführt werden. Aktuell ist eine solche vieldimensionale Begleitung zumeist noch den Profiathleten vorbehalten – es ist zu hoffen, dass sie künftig auch stärker im Breitensport verfügbar wird und somit möglichst vielen Menschen schmerzfrei(er)e Bewegung ermöglicht!

Fragen oder Interesse an einem weiteren Austausch? Ich freue mich über alle Nachrichten!

[1] https://de.statista.com/infografik/26899/umfrage-zur-haeufigkeit-medizinischer-symptome-in-deutschland/, abgeruf. 17.01.2025

[2] Cegla T, Benscheid H. Rückenschmerzen: Mögliche Ursachen und Therapieoptionen. MMW Fortschr Med. 2022 Nov;164(Suppl 3):62-69. German. doi: 10.1007/s15006-022-1873-0. PMID: 36413297; PMCID: PMC9684846.

[3] https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0043-109519.pdf, abgeruf. 17.01.2025

[4] https://www.zfs-muenster.de/rueckenschmerzen%E2%80%A8-zahlen-fakten-trends/, abgeruf. 17.01.2025

[5] https://www.researchgate.net/profile/Rainer-Sabatowski/publication/321494254_Das_biopsychosoziale_Schmerzmodell_Entwicklung_Definition_und_Implikationen/links/5aba287b4585150a09a6cab5/Das-biopsychosoziale-Schmerzmodell-Entwicklung-Definition-und-Implikationen.pdf

[6] Sport und Schmerz: Eine (un-)heilvolle Beziehung

Dtsch Arztebl 1999; 96(23): A-1553 / B-1317 / C-1181

[7] https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/in-den-schmerz-trainieren-ja-oder-nein/

[8] DOI https://doi.org/10.1055/a-0888-1940

Der Schmerzpatient 2019; 2: 120–125

© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

ISSN 2512-6210

[9] https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/in-den-schmerz-trainieren-ja-oder-nein/, abgeruf. 17.01.2025

[10] https://www.helios-gesundheit.de/magazin/news/03/psychische-verspannungen-symptome/, abgeruf. 17.01.2025

[11] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1615907123000461, abgeruf. 17.01.2025

[12] https://www.focus.de/gesundheit/news/unterschaetztes-gewebe-neue-studien-zeigen-wie-faszien-unseren-koerper-steuern_id_260442332.html, abgeruf. 17.01.2025

[13] https://www.uni-wh.de/wirksamkeit-von-faszientraining-bei-depressionen, abgeruf. 17.01.2025