Signifikanter Herz- und Gehirnstress durch Extrembelastungen

Prof. Dr. Kuno Hottenrott

Die Frage, ob Extrembelastungen wie Marathonlaufen gesund sind, wird immer wieder diskutiert. Eine Standardantwort lautet: Der Weg zum Marathon, also das monatelange Vorbereitungstraining ist gesund, fördert Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden, der Wettkampf selbst kann aber auch ungesund sein, kann Beschwerden an Gelenken, Sehnen, Bänder und Muskulatur hervorrufen. Aber wie wirkt sich eine Extrembelastung auf das Herz und Zentralnervensystem aus? Was können wir dazu im Blut messen bzw. im Gehirn an den Nervenzellen nach neusten Erkenntnissen aus der Wissenschaft nachweisen?

Können hohe sportliche Belastungen das Herz schädigen?

Bei herzgesunden Menschen sind hohe sportliche Belastungen in der Regel nicht gefährlich, solange sie gut vorbereitet sind und die Belastung schrittweise gesteigert wird. Allerdings können auch bei herzgesunden Menschen sehr plötzliche oder extrem hohe Belastungen, wie zum Beispiel ungewohnte Belastungen ohne Akklimatisation in der Höhe zu einer vorübergehenden Überforderung des Herzens führen. Das kann sich in Form von Herzrasen, Brustschmerzen oder Kurzatmigkeit äußern. In seltenen Fällen, vor allem bei unerkannter Herzkrankheit, kann es sogar zu ernsthaften Problemen wie Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern oder im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt kommen. Sportmediziner empfehlen von daher, ab dem Alter von 35 Jahren vor der Aufnahme eines intensiven Ausdauer- oder Krafttrainings, einen umfassenden Gesundheitscheck mit Belastungs-EKG durchzuführen.

Asymptomatischer Herzmuskelschaden durch Extrembelastungen?

Große Aufmerksamkeit bekam eine Studie von Neumayr et al. (2001), die Teilnehmer des Ötztaler Radmarathons (227 km, 5500 Höhenmeter) auf das Vorliegen eines belastungsinduzierten Herzmuskelschadens untersuchten. Den Radsportlern wurden Blutproben einen Tag vor dem Rennen, unmittelbar danach und einen Tag nach dem Rennen abgenommen. Alle Studienteilnehmer beendeten beschwerdefrei und erfolgreich das Rennen. Die vor dem Rennen abgenommenen Proben waren allesamt im Normbereich, während unmittelbar nach dem Rennen 13 Athleten (34%) zum Teil extrem erhöhte Werte für Troponine (cTnI) zeigten. Das Ausmaß der cTnI-Erhöhung lag zwischen 0,9 und 4,9 µg/l. Die kardialen Troponine stellen die zur Zeit sensitivsten und spezifischsten biochemischen Parameter dar, um kleinste Myokardzellschäden zu diagnostizieren. Da andere Entzündungsparameter wie das HerzmuskeI-Isoezyms (CK-MB) und das C-reaktiven Proteins (CRP) nicht stark erhöht waren und die erhöhten Blutwerte bereits am folgenden Tag annährend auf das Ausgangsniveau zurückgegangen waren, schlossen die Autoren, dass es zu keinem größeren Untergang von Herzmuskelzellmasse gekommen ist. Grenzüberschreitende Troponin-Anstiege wurden nicht nur nach dem Ötztaler Radmarathon festgestellt, sondern wie eine Metaanalyse mit über 1000 Sportlern ergeben hat, bei 47% der Athleten nach erschöpfenden Ausdauerbelastungen. Eine Korrelation zwischen dem Ausmaß des Troponin-Anstiegs und der Leistungsfähigkeit der Sportler konnte nicht gefunden werden. Hohe Werte ergaben sich auch bei weniger gut trainierten Ausdauerathleten.

Kann es auch beim Marathon zu einem extremen Stress am Herzen kommen?

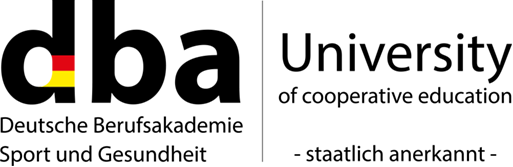

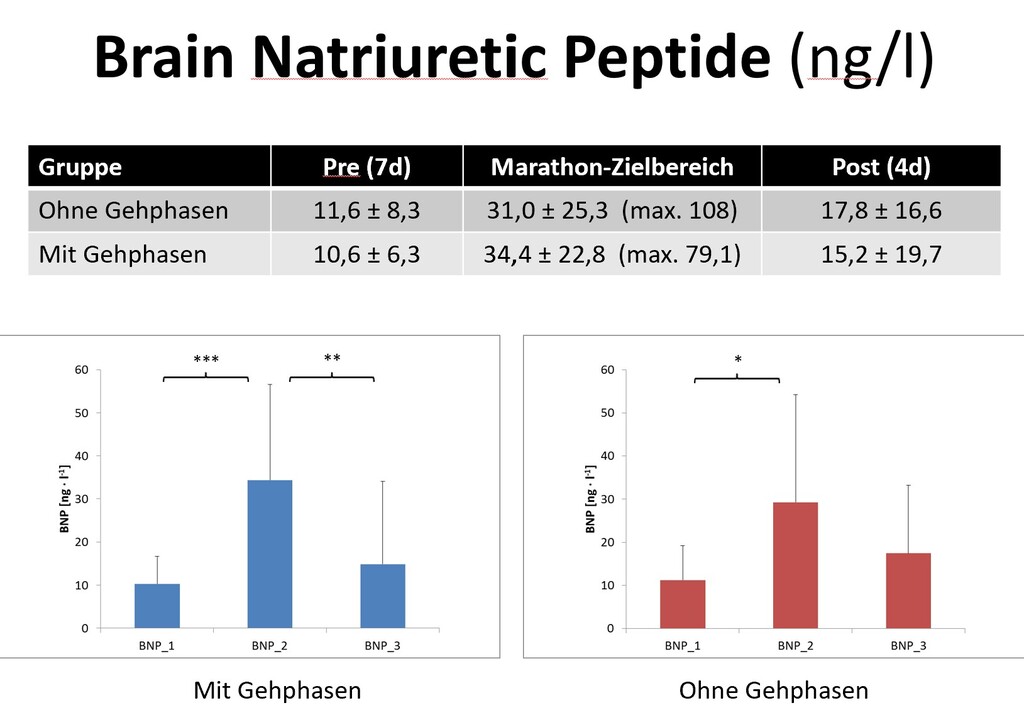

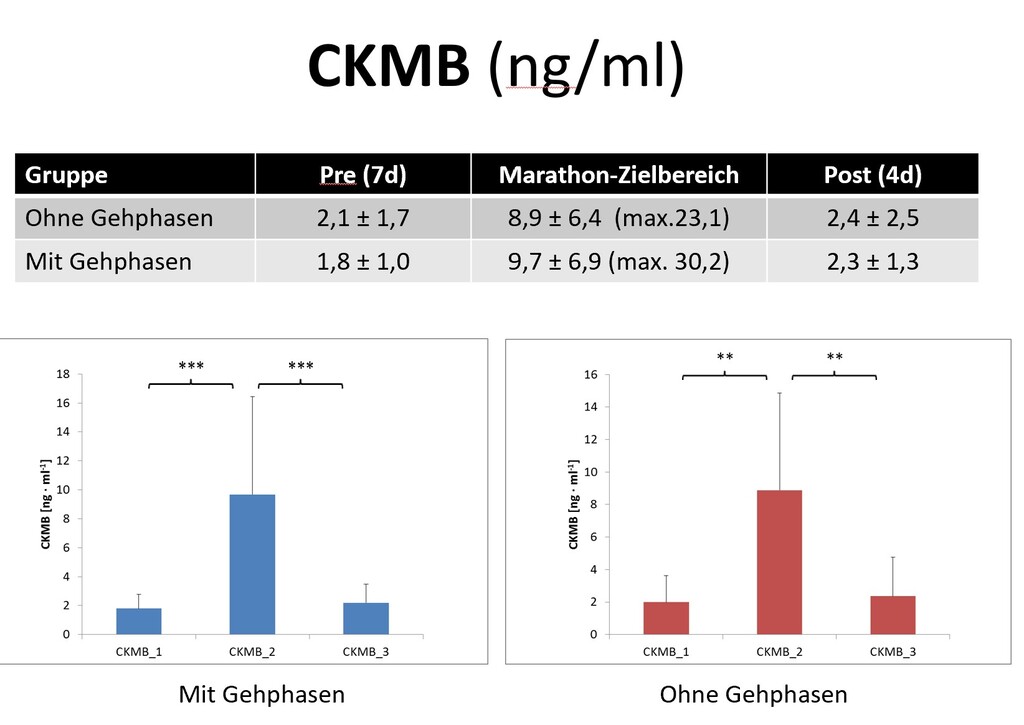

Nach den grenzüberschreitenden Blutwerten bei vielen Radsportlern vom Ötztaler Marathon habe ich mir die Frage gestellt, ob es auch beim Marathon zu ähnlichen Überschreitungen herzrelevanter Blutparameter kommt und inwieweit man durch Entlastungsphasen beim Marathon den Herzstress reduzieren kann. Zu dieser Frage habe ich mit meinen Team eine randomisierte experimentelle Studie mit Marathonläuferinnen und -läufern (Zielzeit: 3:30 h bis 5:00 h) durchgeführt (Hottenrott et al., 2016). Ziel der Studie war es, die Auswirkungen von zwei verschiedenen Laufstrategien auf ausgewählte kardiale Biomarker sowie auf die Marathonleistung zu vergleichen. Dazu absolvierten 22 Läufer und 20 Läuferinnen einen Marathon entweder mit einer Lauf/Geh-Strategie (alle 2,5 km 1 min Gehen) oder nur mit Laufen. Sieben Tage vor, unmittelbar nach dem Überqueren der Ziellinie und vier Tage nach dem Marathon wurden kardiale Biomarker im Blut aus der Cubitalvene bestimmt. Zusätzlich absolvierten die Probanden einen Laufbandstufentest zur Bestimmung der Leistung an der aeroben und anaeroben Schwelle und dem Erholungszustand vor und vier Tage nach dem Marathon. Was waren die Hauptergebnisse? Trotz unterschiedlicher Tempostrategien beendeten die Teilnehmer:innen der Lauf-/Geh-Strategie und die, der reinen Laufgruppe den Marathon mit ähnlichen Zeiten (4:14:25 h ± 19:51 min versus. 4:07:40 h ± 27:15 min; p = 0,377). In beiden Gruppen führte die verlängerte Belastung zu extremen Anstiegen des natriuretischen Peptids vom B-Typ (BNP), des Kreatinkinase-MB-Isoenzyms (MB-CK) und des Myoglobins. Vier Tage nach dem Marathon fielen die ausgelenkten Werte wieder auf den Ausgangswert zurück (siehe Abbildungen 1-3). Erhöhte Troponine (cTnI) wie beim Ötztaler Marathon waren nur bei zwei Probanden zu beobachten. Bei der Lauf-/Geh-Strategie im Vergleich zum reinen Laufen wurde über eine geringere Erschöpfung nach dem Marathon und über einen geringeren Muskelkater in den folgenden Tagen berichtet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Anstieg der kardialen Biomarker eine reversible, physiologische Reaktion auf eine sehr anstrengende körperliche Betätigung ist, die auf eine vorübergehende Belastung der Myozyten und der Skelettmuskulatur hinweisen. Obwohl eine kombinierte Lauf-/Gehstrategie die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems nicht verringert hat, ermöglicht sie es Nicht-Eliteläufern, ähnliche Zielzeiten mit geringerer Erschöpfung und weniger (Muskel-)Beschwerden zu erreichen.

Erklärungen zu den Blutparameter:

Brain Natriuretic Peptide (BNP) ist ein Hormon, das bei Dehnung der Herzkammern von den Herzmuskelzellen gebildet und abgesondert (sezerniert) wird. Normwerte: BNP < 100 pg/ml

CKMB: Creatin Kinase Muscle Brain. CK ist ein wichtiges Enzym für die Diagnose von Schädigungen der Herz- und Skelettmuskulatur. Ist der Wert der CK-MB größer als 6 Prozent der Gesamt-CK, geht man von einem Myocardschaden aus. Erwartungswert: <4,3ng/ml

Myoglobin ist ein Muskelprotein, das eine sauerstoffbindende Hämgruppe enthält. Myoglobin kann Sauerstoff aufnehmen und wieder abgeben und ist verantwortlich für den intramuskulären Sauerstofftransport. Es übernimmt den Sauerstoff aus dem Blut vom Hämoglobin und gibt ihn am Ort der physiologischen Verbrennungsprozesse in den Muskelzellen wieder ab. Normalwerte: < 110 µg/l

Abbildung 1: BNP-Werte zu den drei Messzeitpunkten (7 Tage vor, unmittelbar nach vor, und 4 Tage nach dem Marathon.

Abbildung 2: CK-MB -Werte zu den drei Messzeitpunkten (7 Tage vor, unmittelbar nach vor, und 4 Tage nach dem Marathon.

Abbildung 3: Myoglobin-Werte zu den drei Messzeitpunkten (7 Tage vor, unmittelbar nach vor, und 4 Tage nach dem Marathon.

Marathonanstrengung zehrt an den Nervenzellen

Eine aktuelle Studie (Ramos-Cabrer et al., 2025) konnte bei Marathonläuferinnen und -läufer nach dem Wettkampf eine deutliche Abnahme des Myelin‑Water‑Fraktion‑Signals (ein Surrogat für Myelin-Gehalt) in bestimmten Hirnregionen nachweisen. Die betroffenen Bereiche steuern Motorik, sensorische Verarbeitung und Emotionen. Dieser Effekt ist vorübergehend: nach zwei Monaten hatte sich der Myelin‑Gehalt wieder normalisiert. Tierexperimentelle Studien deuten bereits darauf hin, dass Myelinlipide in extremen Stoffwechselsituationen als Energiespeicher dienen. Beim Marathon greift der Körper zunächst auf die Glykogenspeicher zurück und bei zunehmender Wettkampfdauer gewinnen die Fette an Bedeutung. Bei energetischer Erschöpfung werden zusätzlich Ketone und nach neusten Erkenntnissen evtl. auch Myelin‑Liposchichten für den geistigen Energiestoffwechsel genutzt. Die im Hirn nachgewiesene Myelin‑Abnahme deutet darauf hin. Die Daueranstrengung zehrt demzufolge an den Nervenzellen: die Myelinhüllen werden während eines Marathonlaufs in einigen Hirnregionen dünner. Myelin fungiert gewissermaßen als Notreserve im Zentralnervensystem. Unter extremen Stoffwechselbedingungen könnte das Myelin also als extra Energiereserve dienen. Diese Ergebnisse könnten neue Impulse geben für klinische Ansätze bei demyelinisierenden Erkrankungen, z. B. Multiple Sklerose. Insgesamt zeigt die Arbeit erstmals am Menschen, dass extreme körperliche Belastung reversible strukturelle Veränderungen im Gehirn induziert, was das Verständnis von Sport und Neuro‑Metabolismus erweitert. Weitere Forschungen sind notwendig, um diese ersten Befunde abzusichern und Folgerungen für Extrembelastungen ziehen zu können. Es ist zu früh, daraus gesundheitliche Risiken oder Schädigungen für das Zentralnervensystem abzuleiten.

Literatur:

Hottenrott, K., Ludyga, S., Schulze, S., Gronwald, T. & Jäger, F.-S. (2016). Does a run/walk strategie dercrease cardiac stress during a marathon in non-elite runners? J. Sci. Med. Sport, 19 (1), 64-68.

Neumayr, R. Pfister, G. Mitterbauer, H. Hörtnagl (2001). Asymptomatischer Herzmuskelschaden durch extreme Ausdauerbelastung. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 52, (9) 253-56.

Ramos-Cabrer, P., Cabrera-Zubizarreta, A., Padro, D. et al. (2025). Reversible reduction in brain myelin content upon marathon running. Nat Metab 7, 697–703.